先日、ちょっとおめでたい事があったので、家族でタラバガニを食べていた時のことです。

父の一言でほんの一瞬、食欲が失せかけた私ですが、「いやいや、そんなはずない!」と、タラバガニから手を離し直ぐに調べてみました。すると、本当にヤドカリの仲間でした...。

見た目はどこからどう見てもカニなのに、どうしてヤドカリなの!?というわけで本日は、タラバガニがヤドカリの仲間とされる理由を解説していきます!

タラバガニはどうしてヤドカリの仲間?

まず初めに結論を申しますと、タラバガニがヤドカリの仲間とされる理由は

- 生物の分類学上はヤドカリ

だからです。

分類学というと少し難しく聞こえますが、簡単に説明しますね!

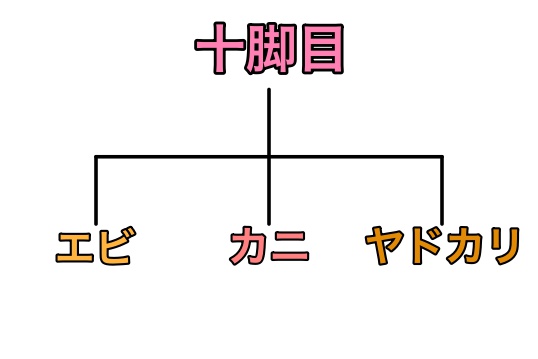

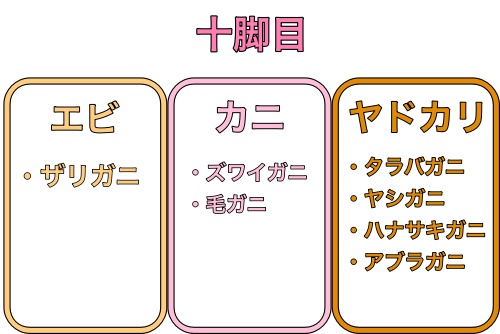

まず、エビやカニなど、私たちが一般的に甲殻類として認識している生き物は、すべて「十脚目(じっきゃくもく)」というところに属します。

要は、こんな生き物たちですね。

で、この十脚目はさらに細く

- エビ

- カニ

- ヤドカリ

の3つに分類されます。

普通に考えれば、タラバガニは十脚目の中の「カニ」に分類されそうですが、なぜかヤドカリに分類されてしまうんですよねぇ。

では、なぜヤドカリに分類されてしまうのでしょうか。それは、タラバガニがヤドカリと非常によく似た特徴を待っているからなんです!

タラバガニの特徴とは

皆さんは、カニの足の数ってご存知でしたか?

普段、そこまで意識して食べることは少ないかもしれませんね^^;

・

・

・

答え:10本です!

例えば、ズワイガニを見てみると...

ズワイガニ

たしかに、5対10本の足がありますよね。

一番前の2本は、カニの象徴とも言える「ハサミ」。そして残りの8本は、歩くための「歩脚」と呼ばれるものです。

続いて、毛ガニを見てみると...

毛ガニ

こちらも

- 2本のハサミ

- 8本の歩脚

の合計10本ですね!

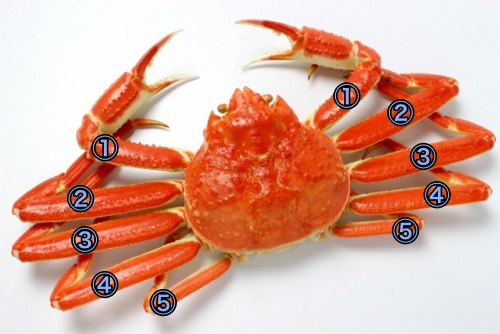

では、タラバガニはというと...

タラバガニ

- 2本のハサミ

- 6本の歩脚

の合計8本しかありません!

これは何故かと言いますと、実はタラバガニの一番後ろの2本の足は、甲羅の中に隠れていて、主に甲羅内の掃除に使われているんです!

なので、実際には足は10本あるけど、一般的なカニが

- 2本・・・ハサミ

- 8本・・・歩脚

であるのに対して、タラバガニは

- 2本・・・ハサミ

- 6本・・・歩脚

- 2本・・・掃除用

というわけなんですねぇ。

で、この特徴がヤドカリと全く同じなんです!ヤドカリも一番後ろの2本の足が貝殻の中に隠れているので、歩脚は6本しかありません。

また、カニといえば一般的には横歩きしかできませんが、タラバガニは縦歩きが出来るんです。これも普通のカニと違うところであり、またヤドカリとの共通点なんですよね。

こうしたことから、タラバガニは十脚目の中で、カニではなくヤドカリに分類されているわけです!

ちなみに、タラバガニが縦歩きしている様子はこちら!

なんと言いますか、言葉にならない迫力がありますねぇ。そして、カニが前進するとこんなに格好いいなんて...。

さて、タラバガニがヤドカリである理由を掘り下げて解説してきました。

ここで、1つ疑問に思ったのが、「なぜヤドカリの仲間なのに、名前は『タラバガニ』なのか?」ということです。

タラバガニの名前に「カニ」が付く理由

ヤドカリの仲間なのに、名前がタラバガニの理由。それは、

- 漁業関係者がそう名付けたから

です。

タラバガニを食べた漁業関係者は、その味がとても美味しかったので、市場で売ろうとしました。ただ、いくら美味しくても、市場で売るなら何かしら名前を付けなくてはいけませんよね。

だって、例えば「毛ガニ」や「ズワイガニ」が並んでいる横で、名前のないカニが売られていても、怖くて誰も買わないでしょうし^^;

そこで、名前を決めるときに、

- 鱈(タラ)がたくさんいる場所で捕れたこと

- 見た目が完全にカニなこと

この2つから、『鱈場蟹』 →『 タラバガニ』となったそうです!たしかに専門家でもない限り、見た目から判断するならまず間違いなくカニですもんね^^;

その後、学者によってヤドカリに分類されてしまいますが、市場に流通している名前を尊重するということで、『タラバガニ』の名前のまま今に至っているんです!

ちなみに、タラバガニが市場に流通しだしたのは明治時代だと言われています。それ以前からタラバガニはよく網にかかっていたそうですが、全て浜辺に捨てられていたんですって。

というのも明治時代は、サケ、マス漁が非常に盛んでカニは市場価値が無く見向きもされなかったようです。

ただ、ある時期にサケ、マス漁が急激に衰退し、何か代わりはないかとタラバガニを売り始めたところ、全国的に広まったというわけなんですね。

もしかしたら、ここまで読んできて「私、カニアレルギーだからタラバガニは食べれないと思ってたけど、ヤドカリならOKだよね♪」と思った方がいらっしゃるかもしれません。

ですが、例えタラバガニがヤドカリであっても、食べるのはオススメしません。

というのも、カニアレルギーの方は単にカニだけでなく、カニを含めた甲殻類全般に対してアレルギー反応が出ることが多いからです。

カニアレルギーだけどエビなら食べられるという方なら、もしかしたら大丈夫かもしれませんが、念のためやめておいた方が良いでしょう。

さて、タラバガニがヤドカリに分類される理由を解説してきましたが、実はタラバガニ以外にも、名前に「カニ」が付くけど生物学上はカニ以外に分類される生き物がいるんですよ!

なので、最後にそれらの生き物をご紹介しますね〜

「カニ」って名前だけどカニじゃない生き物たち

まず、1匹目は『ヤシガニ』です。

日本国内では主に沖縄本島や八重山諸島に生息していて、全長は約40cm。そして、脚を広げたときの大きさはなんと1m!陸上に住む甲殻類では最大とも言われています。

そういえば昔、八重山諸島を旅行したときに夜道を歩いていたらヤシガニに遭遇してしまい、悲鳴を上げながら全速力で逃げたのを思い出しました。あれは本当に恐怖体験でしたねぇ(汗)

で、この巨大なヤシガニですが、タラバガニと同じ理由で生物学上はヤドカリになります。こ、この大きさででヤドカリって...。

ヤシガニ

続いて、2匹目は『ハナサキガニ』です。主に夏の北海道で捕れるカニとして有名ですよね!

ハナサキガニという名前は、

- 根室の花咲港でたくさん捕れる

- 茹でて赤くなった姿が花が咲いているみたい

などが由来なようです。

個人的には、とにかくトゲトゲしていて食べづらいというイメージのハナサキガニですが、こちらも生物学上はヤドカリでございます。

ハナサキガニ

3匹目は『アブラガニ』です。

初めて聞く名前なので、どんなカニなのか調べてみたところ、見た目がタラバガニそっくりなので偽装表示されて流通し問題になったカニらしいです...。

ただ、そのおかげで一気に知名度が向上し、値段もタラバガニに比べて安いことから、現在ではあえてアブラガニを指名して買う消費者も多いんだとか。

そんな、過去に色々とあったアブラガニですが、こちらもヤドカリです。

ハナサキガニ

by Andrew Butko

なんと言いますか、結構いるんですねぇ。ヤドカリなカニって...。

では最後に4匹目『ザリガニ』です。

私が小学生の頃は、毎日のように学校帰りにザリガニを捕まえて遊んでいましたねぇ。

地方によっては、「エビガニ」という非常にややこし名前で呼ばれているらしいですが、実はザリガニはエビの仲間です!

たしかに、名前に「カニ」とは付いていますが、何となくカニっぽさはそこまでありませんよね^^;

ザリガニ

さて、ここまでカニっぽいけどカニじゃない生き物をご紹介してきました。

もしかしたら、タラバガニがヤドカリということを知り、「じゃあ、ひょっとしてズワイガニや毛ガニも!?」と思った方もいるかもしれませんね。

ですが、先ほど脚の数でも説明した通り、

- ズワイガニ

- 毛ガニ

この2匹は見た目も生物学上もカニです。なので、安心してカニだと思っていて下さいね。

では、ここまで紹介した生き物を、簡単に図にまとめてみます。

ちなみに、今回はご紹介しておりませんが、

- スナホリガニ

- イボトゲガニ

- イバラガニ

- クダヒゲガニ

という名前のヤドカリもいるようです。

いやー、本当にややこしいですねぇ(汗)

最後に

いかがでしたでしょうか。タラバガニがヤドカリの仲間なのかを解説してきました!

最後にもう一度要点をまとめますと、

タラバガニがヤドカリの仲間とされる理由は、

- 歩脚が6本しかない

- 縦歩きができる

などヤドカリとの共通点を持つことから、生物学の分類上は十脚目の中の「ヤドカリ」に属するから。

また、名前が「タラバガニ」となっているのは、

- 鱈(タラ)がたくさんいる場所で捕れた

- 見た目が完全にカニ

などの理由から、漁業関係者の方が『鱈場蟹』 → 『タラバガニ』と名付けたため。

その後、学者によってヤドカリに分類されてしまうばが、市場に流通している名前を尊重するため、『タラバガニ」のままとなっている。

ということでしたね!

タラバガニがヤドカリの仲間というのは衝撃的でしたが、私の中ではタラバガニは永遠にカニです。

なので、もし今後スーパーでタラバガニを見かけても「うわぁ、でっかいヤドカリだなぁ!」とは決して思わないはずです...多分。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました!少しでもお役に立ちましたら幸いです。

この他にも、生き物に関する雑学をいつくかまとめています!良ければ合わせてご覧下さい〜